| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ |

| 14:00~19:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ |

(休診日:土曜・日曜・祝日)

当院の虫歯治療

痛みが少ない虫歯治療

歯科治療への不安や恐怖心から受診をためらっている方も多いのではないでしょうか。特に痛みへの不安は、多くの患者さまに共通するお悩みです。

治療の痛みを和らげるには麻酔が有効ですが、実は麻酔注射そのものが苦手という声も少なくありません。そこで私どもは、麻酔の段階から痛みを最小限に抑える工夫を重ねています。

表面麻酔でチクッとする痛みを軽減

まず注射の前に、歯茎に塗るタイプの表面麻酔を使用します。あらかじめ歯茎に麻酔をかけることで、針が刺さる際の不快感を大幅に軽減できるのです。

表面麻酔をしっかり行えば、その後の麻酔液の量を減らせるため、お体への負担も抑えられるというメリットもあります。

細い注射針で痛みを抑える

注射針は、細ければ細いほど刺すときの痛みが少なくなります。当院ではできる限り細い針を採用し、患者さまの不快感を最小限にとどめるよう配慮しています。

麻酔液の温度にも配慮

あまり知られていませんが、麻酔液と体温の温度差も痛みの原因です。そこで、体温と同じくらいまで麻酔液を温めることで、注入時の刺激や違和感を感じにくくしています。

注射を打つ位置を工夫

骨の密度が少ない部位を選んで注射を打つのも痛みを抑えるポイントです。注射後は麻酔が十分に効くまで時間をおき、それから治療を開始します。

こうした細やかな配慮の積み重ねにより、痛みが苦手で歯科受診をためらっていた患者さまにも、安心して治療を受けていただける環境を整えています。

なるべく削らないMI治療

一度削ってしまった歯は、決して元には戻りません。治療を繰り返すたびに健康な歯の組織は失われ、やがて歯そのものを失うリスクも高まってしまいます。だからこそ、削る量を最小限に抑えることが、歯を長持ちさせる鍵なのです。

そこで私どもは、「MI治療(ミニマルインターベンション)」という考え方を取り入れています。MI治療は、削る場所を正確に把握し、虫歯に侵された部分だけを丁寧に取り除く方法です。健康な組織をできる限り残すことで、患者さまの大切な歯を守り、少しでも長く使い続けていただきたいと考えています。

また、削りすぎを防ぐため、虫歯に侵された部分だけを識別できる「う蝕検知液」を活用。これにより、必要最小限の治療に取り組んでいます。

歯科用プラスチック

「コンポジットレジン」

虫歯を削った後の修復には、症例に応じて複数の選択肢があります。従来、大きな虫歯や歯と歯の間にまたがる虫歯には、銀歯などの金属の詰め物が用いられてきました。しかし銀歯を装着する際は、外れにくくするための「引っかかり」を作る必要があり、健康な歯まで削らなければなりません。

健康な歯をできるだけ残したい。そんな思いから当院では、条件が合えば白いプラスチック素材「コンポジットレジン」や「CAD/CAM」(※)での修復を基本としています。これらの方法は、必要な部分だけを削って歯を守る、MI治療に適した方法です。白い素材のためお口の中で目立たず、金属アレルギーの心配もありません。

※セラミックなどのブロックを削り出し、自動で詰め物・被せ物を作製する機械

神経を残す治療への取り組み

神経を失った歯は、まるで枯れ木のようにもろくなってしまいます。栄養が届かなくなって折れたり欠けたりしやすくなり、将来的に歯そのものを失うリスクも高まります。歯の寿命を延ばすためには、できる限り神経を残すことが重要です。

虫歯が進行すると、神経のすぐ近くまで達してしまうケースが少なくありません。虫歯の部分を削り取っても、神経の周囲に原因菌が残っていれば炎症を起こしてしまう可能性があります。神経を守るには、この炎症を抑える処置が不可欠です。

そこで私どもは「MTAセメント」という薬剤を採用しています。虫歯を削った後にMTAセメントを詰めると、炎症を起こす原因菌を殺菌でき、大切な神経の保護につながるからです。

MTAセメントには、従来の材料にはない優れた特性があります。まず、隙間ができにくいため新たな細菌の侵入を防げること。また、歯の根っこへの強い接着性により、しっかりと密封できるのも大きな利点です。

さらに、歯の組織になじみやすく体に優しいという特徴もあります。歯と一体化して再石灰化(歯の修復作用)を促進し、殺菌作用により細菌の繁殖を抑えることも可能です。歯の根っこまで達した大きな虫歯でも、MTAセメントを使用すれば神経をとらずに治療できる可能性が高まります。

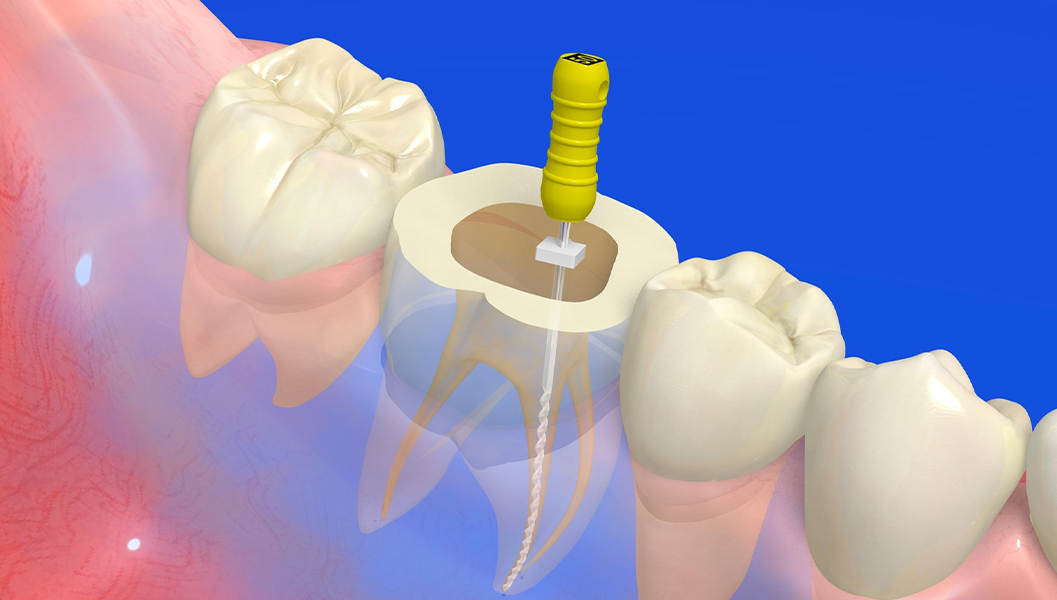

丁寧な根管治療で歯を守る

虫歯が重症化し、神経まで病巣が達してしまった場合は「根管治療」という歯の根っこの治療が必要です。

根管は、歯の神経や血管が通る大切な通り道。ここに入り込んだ病巣を確実に取り除かなければ、痛みが治まらなかったり、虫歯が再発したりする恐れがあります。最悪の場合、歯を失うことにもなりかねません。

縫い針ほどの細さしかない管状の根管内部から、病巣をどれだけしっかり取り除けるかが、治療の成否を左右します。

少しでも歯を長持ちさせられるよう、私どもは丁寧な根管治療に努めています。担当するのは、北海道大学歯学部で歯科保存について学び、豊富な経験を持つ院長です。精密さを追求し、手間を惜しまず真摯に治療に取り組んでいます。

また、治療中の細菌感染を防ぐため、できる限り使い捨ての治療器具を使用。さらに再発しにくい根管治療を実現するために、以下のようなさまざまな医療機器や器具も活用しています。

歯科用CTによる精密な検査

根管の隅々まで病巣を除去し、薬剤を詰めるには、根管の形を正確に把握することが不可欠です。しかし根管の形は人それぞれ異なり、複雑な形状をしているケースも少なくありません。

そこで私どもは、症例に応じて歯科用CTによる撮影を実施。2次元のレントゲン写真では判断しづらい複雑な形を3次元的に診断することで、より精密な治療へとつなげています。実際に、CT検査を根管治療に導入してから、再治療の患者さまの割合は減少しています。

ニッケルチタンファイル

根管内部の病巣を取り除くには「ファイル」と呼ばれる道具を使用します。一般的なステンレス製のファイルは硬い性質で、曲がった根管内部ではうまく機能しない場合があるのが難点でした。

一方、当院が採用しているニッケルチタンファイルは、柔軟性に優れているのが特徴です。ステンレスファイルに比べ高価ですが、複雑な形の根管でもしっかりと治療でき、より精密に病巣を除去できます。

虫歯治療の流れ

虫歯の検査

検査器具やレントゲンで、虫歯の進行度合いを調べます。

治療計画の説明

虫歯がどんな状態なのかをご説明し、治療計画をご案内します。

虫歯の部分を

取り除く

虫歯の病巣を取り除きます。歯の神経まで虫歯が達している場合は、神経の治療も行います。

詰め物や

被せ物を装着

虫歯の進行度合いや大きさに応じて、詰め物や被せ物を装着します。

再発予防

虫歯を再発させないために、定期検診や歯のクリーニングを受けることをおすすめします。

診療時間

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ |

| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | ─ |

午前:9:00~12:00

午後:14:00~19:00

休診日:土曜・日曜・祝日